DET-JAPANは

様々な活動をする障害当事者が集まり

「誰もが平等に暮らせる社会」

を目指しています。

活動報告

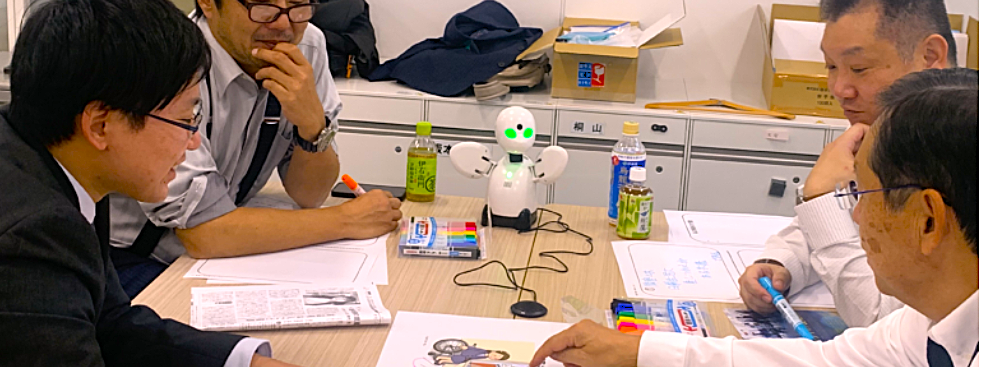

24.10.1 東洋大学様にて障害平等研修を実施

24.11.28 神奈川県職員キャリア開発支援センター様にて障害平等研修を実施

東光高岳様にて障害平等研修と社内UD調査を実施

25.2.19~21 沖縄県にて障害平等研修を実施

25.1.28大田区立蒲田小学校様にて、障害平等研修を実施

2025.3.3 羽田国際高校様にて障害平等研修を実施

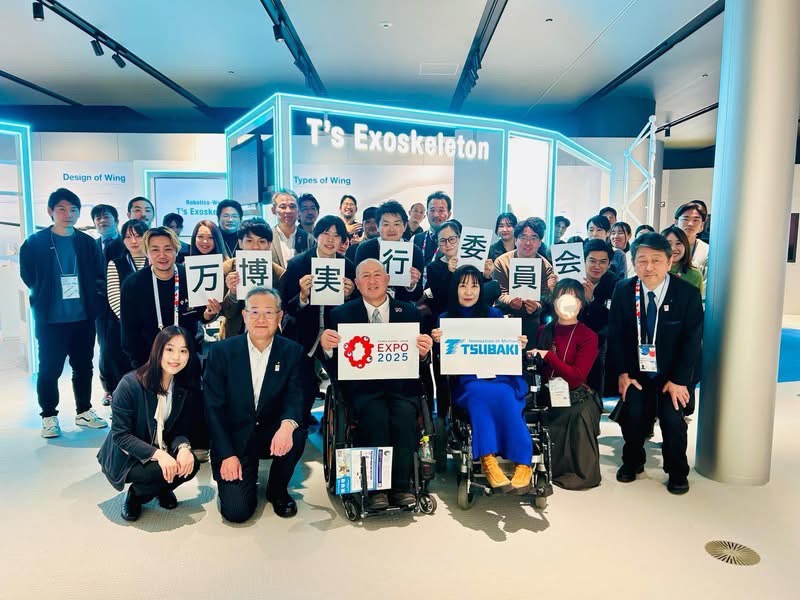

25.3.18 Expo2025 大阪・関西万博内 (株)椿本チエイン様ブースのバリアフリー調査を実施

DET-JAPANは「障害平等研修」を推進します。

障害平等研修(Disability Equality Training: DET)とは

障害者がファシリテーター(対話の進行役)となって進めるワークショップ型の障害学習です。

企業や自治体などの組織を対象に、発見型学習という対話に基づく方法で、誰も排除しないインクルーシブな組織・社会づくりを参加者全員で考えていく研修です。

障害とは障害者の社会参加を阻む障壁であるという「障害の社会モデル」の考え方を基礎としています。

障害平等研修は英国で障害者差別禁止法(1995年施行)を推進するための研修として発展してきました。女性差別(ジェンダー)や人種差別に関する人権教育と同様の目的を持った研修です。

障害平等研修(DET)には、下記で紹介する3つの特徴があります。

①行動志向型の研修

障害平等研修の目的は、障害についての知識の獲得でなく、参加者が所属する組織における障害者差別や排除の状況を分析し、参加者自身がそれを変えていく行動の主体となることです。

障害の社会モデルの視点の獲得

差別や排除、参加の制約という「障害」を見抜く社会分析の視点を獲得できます。

差別の解消や合理的配慮の具体的な行動の獲得

参加者自らが、多様性に基づいた共生社会を作り出す具体的な行動をリスト化します。

②発見型学習

「障害平等研修」は、参加者自身が行動することを目的としています。

講義形式の方法ではこの「行動」という結果を得ることは難しく、問題の発見と解決策の創造というプロセスを作り出す「発見型学習」という方法が重要です。

これは、パウロ・フレイレが理論化した批判的社会認識の方法論を基礎にしたもので、

課題提示教材(課題状況を示す絵やビデオ)と発見を促す質問(課題の分析を促す質問)を用い、対話型のワークショップとして行います。

③障害者がファシリテーター

健常者と障害者の共生の機会は、学校でも職場でも奪われています。その結果「多様な人たちと共に」の経験がとても少なくなっています。

「障害平等研修」では研修という形の中で、障害者と対話する場と時間を提供し、共にワークする経験を作り出すことによって、共生社会を形成するプロセスとしています。

※弊団体理事の石川は、障害平等研修ファシリテーターとしての活動が認められ、社会課題の解決や国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて活動する人を支援する「第1回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞~平和の部~」を個人受賞をしています。

※障害平等研修フォーラムでは、毎年6か月にわたるDETファシリテーター養成講座を実施し、ファシリテーターの育成をしています。

DET-JAPANは「バリアフリー調査・提言」をします。

- 障害者社員も使いやすい職場環境を整えたい

- 障害者や高齢者のお客様を新たな顧客として増やしたい

- 開催するイベントに、多様な方が参加できるようにしたい

等のご希望に対して、バリアフリー調査と改善アドバイスを行います。

その際、参加される方に『人権問題としての「障害」の視点』がないとうまく進まないため、最初に障害平等研修をご受講いただいております。

トイレ調査の実例∇

DET-JAPANは「障壁体験」、「社屋内歩き・街歩き」の開催をします。

- 自分の街や社内の「障害・障壁」はどこにあるかを、自らが疑似体験し、発見したい。

- 障害者と共に街や社内を歩くことで、自分のできる改善の行動を見つけたい。

- 多様なお客様への接遇のスキルアップをしたい。

などのご希望に対して、

御社内やあなたの街の中を歩きます。

「障害」の知識あるDETファシリテーターと共に、自らが車椅子に乗って参加することにより、「障害・障壁」の発見をし、改善策を全員で話し合います。

参加される方に『人権問題としての「障害」の視点』が無いとうまく進まないため、最初に障害平等研修をご受講いただきます。

障害平等研修(Disability Equality Training)導入事例

オリンピック

パラリンピック

東京2020オリンピック・パラリンピック大会のフィールドキャスト8万人、同競技大会組織委員会の研修に採択されました。

企業・その他

椿本チエイン、東光高岳、曹洞宗、早稲田大学、東洋大学、蒲田小学校、春日部市商工会議所青年部、他様々な団体で実施。

自治体

東京都、茨城県、大分県、などをはじめとした都道府県や、市区町村の職員研修として多くの自治体に活用されています。

障害平等研修(Disability Equality Training)活用例

▼

▽

企業・行政内研修

学校の人権授業

イベントスタッフ研修

SDGsの推進

「差別・排除」発見

多様な人が参加できるイベント作り

新たな顧客の獲得

「障害」って何だろう

多様な人への接遇向上

円滑な障害者雇用

私たちがやるべきことは

合理的配慮付のイベント実施

社内、街のUD環境整備

「人権」を障害者と楽しく学ぶWS

多様性を楽しむ開催方法

障害平等研修パンフレット

障害平等研修フォーラムHP内からダウンロードができます。

PDF版・テキスト版・英語版(PDF)がございます。

お問合せ・ご相談

- 障害平等研修(DET)の実施について

- 障害平等研修(DET)で「障害の社会モデル」の視点を獲得してからの障害者との街歩き・車椅子障壁体験・障害発見調査について

(障害平等研修(DET)受講なしの街歩き、疑似体験は目的が違うため、お受けしておりません) - 社内・施設・イベント会場などのバリアフリー調査と改善アドバイスについて